問合せ窓口があれば大丈夫!という勘違い・・・

経営者が年配の企業で良くある勘違いです。

「問い合わせ窓口があれば、大丈夫だろ?」

「お客様の疑問に人が対応して、ちゃんと答えよう!」

「機械でなくて、人があったかい対応するのが当社の良さだ!」

ということを思っている日本の経営者は、まだ存在します。

完全に時代遅れ・・・。

テクノロジーが発達してきたから、必要なくなったわけではないのです。

ホントは誰も電話なんかしたくない!

そもそも!

元々!

誰も、企業に問い合わせの電話なんかしたくないのです!

仕方がなく電話するんです。

そして、電話が通じないから、

仕方がなくメールするんです。

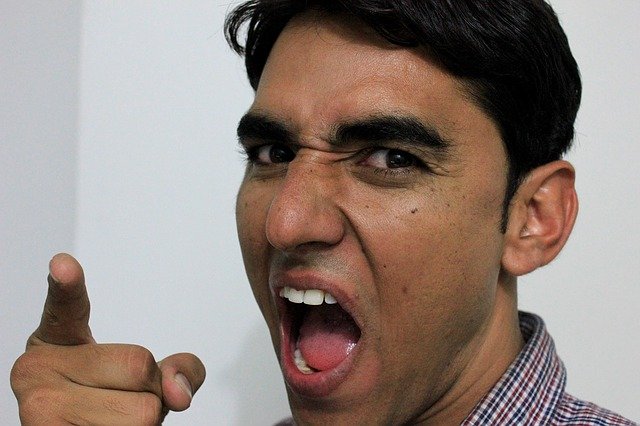

それでも返事が返ってこなかったら、腹を立てて

SNSに悪口を投稿するのです。

昔は、メールやSNSという手段がなかったから、みんな電話していただけ。

コールセンターに問い合わせる前に!

統計では、コールセンターに問い合わせをした人の7割以上のお客様が、問い合わせをする前にホームページやGoogle検索で、解決策を探してたというデータがあります。

以前に、私が当時勤めていた企業の既存顧客にアンケートを取った時は、8割の人がホームページのFAQページ(よくあるご質問)を検索していました。

それで見つからず、仕方なくコールセンターに問い合わせるわけです。

ある友人に

「お前のところのアプリ、使い方がよくわかんなくてさぁ~。」

と言われ、

「フリーダイアルに電話してくれたら、すぐ教えてくれるわよ。」

と言うと、

「え~?めんどくさい!電話とかするの・・・。」

という反応でした。

コールセンター頼みは、企業の怠慢!

にもかかわらず、あらゆる事業の立ち上げに関わってきた私が思うのは、商品開発者やビジネスの意思決定をする経営者の顧客視点の欠如です。

中途半端な商品をリリースしても、

「コールセンターがフォローすれば大丈夫」

という頭があり、少しくらいの不便はお客様に我慢してもらおうという考えがほとんどです。

特に、外資系企業には、そのカルチャーが多く残ります。

私に言わせると、企業の怠慢なのですが、

「我々は、スピード重視」

などという大義名分で片付けます。

初期段階のお客様は実験材料?

”お客様第一主義”を掲げている企業は多くありますが、本当の意味で”お客様第一主義”を実践できている企業は、ほとんどないですね。

新しい商品やサービスを試してみたいという人は、マーケティング用語としては、

”Early Adopter” (アーリー・アダプター)

と呼ばれ、要するに”新しい物好き”ですが、モルモットとしてお試しされてしまう傾向にあります。

サービスとしても商品としても、改善の余地がまだまだあるものをリリースして、お客様の反応を見ながら改善していくという感覚ですね。

利用者側も、

「新サービスを試したい!」

という気持ちがある場合、ある程度の不具合やミスがあり、企業にコンタクトする必要性が出てくることを認識してサービスを利用するなら良いと思います。

実際には、不完全な商品を試してあれこれ意見を言い、それが改善ポイントとして反映されること自体が楽しいと思うユーザーは一定数います。

そういう人達は、アンケートに答えたり、問題があったときにメールや電話でコールセンターにコンタクトすることを厭わないタイプの人たちです。

お互いのニーズが合致していれば問題はないのですが、商品や企業のニーズによっては、そこが合致しない場合もあり、

「こんな中途半端な商品を世の中に出すな!」

という怒りがコールセンターのオペレーターにぶちまけられることがあります。

外資系企業で新商品を取り扱うようなコールんセンターで働く場合は、そのようなリスクもあると思った方がいいですね。

電話をしなくてすむように!=エフォートレスとは?

とは言え、やはりお客様がコールセンターに電話をしないと解決しないという状態は、企業として存続が危ぶまれます。

人手不足が深刻な日本では、

いかにあらゆる事を自動化していけるか?

ということが重要!

お客様の対応もオペレーター頼みでは、企業の成長に限界が来ます。

いかに、人による説明がなくても、スムーズに商品やサービスを快適に利用できるか?

それが、最近よく耳にする

”エフォートレスなサービス”

です。

これは、コールセンターの責任者だけでは実現するのは困難です。

いかに、商品設計、サービスプロセス設計、マーケティング、ウェブの導線構築など、あらゆる部門が同じ認識で取り組むか?

ということが重要です。

ウェブのFAQページに工夫をするだけで、お客様からの問い合わせは20%前後削減することが可能です。

そのためのツールの使いこなしやコンテンツの作り方などは、かなり職人技に近い仕事となってきています。

顧客視点に立ったコンテンツやUXがどの程度つくれるか?

そういうノウハウを持った人材が、まだまだ不足しているのが現状です。