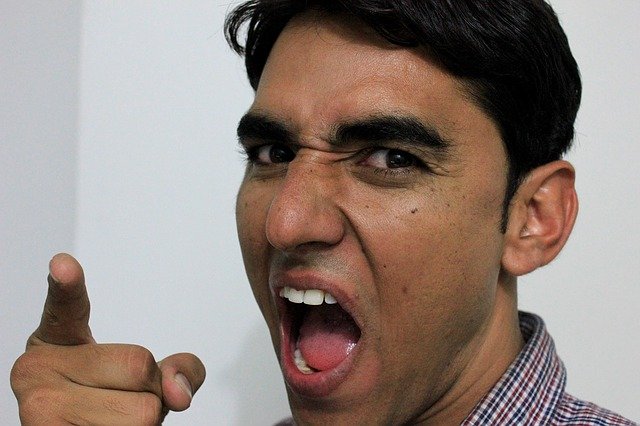

コールセンター離職率の原因となるクレーム!

離職率の高いコールセンターで、大きな原因となる顧客からのクレーム。

各社のコールセンターで、クレームやSNSの書き込みによる炎上に対して、万全な対応ができていると言えるところは、まだまだ少ないようです。

2019年のコールセンタージャパンの調査によると、

苦情対策は、

”ベテランのオペレーターにエスカレーションする”

と答えた企業が、40%もありました。

この数字には、とても驚きです。

さらに、

”オペレーターのクレーム対応スキルを向上するために研修をしている”

と答えた企業が36%!

要するに、個人のスキルに頼ってコールセンターを運営しているということです。

会社として対応しているとは、とても思えないですね。

これに対して、

”すべてSVで対応することにしている”

と答えた企業は、26%でした。

個人のスキルに頼るコールセンターは離職率が高くなる!

このように、組織としての対応をせず、個人のスキルに頼るコールセンターでは、新人の定着率が悪くなりがちです。

のところでも解説しましたが、ベテランのオペレーターの個人スキルに依存していては、組織のガバナンスが利きません。

また、企業としても、ノウハウが蓄積しないため、刹那的なオペレーションと化してしまいます。

そもそも、オペレーターを採用するときに、苦情処理を業務要件に入れているところは少ないはずです。

業務分掌にないことを現実的には指示命令していることになりますね。

コールセンターの中では、

「SVにクレームを一切エスカレーションしないように!」

と指示するサイトや、あからさまに嫌な顔をしたりする管理者もいます。

このような職場は、確かに離職した方がいいでしょう。

オペレーターを守るSOPの作成

オペレーターが理不尽な苦情対応を強いられないように、組織としてのルールをしっかり定めるべきです。

苦情処理のSOP(=Standard Operating Procedures)をしっかり定めて、働く人たちの安全と安心を確保するのが、管理職としての仕事です。

※SOPについての詳しい説明は、👇

SOPって何ですか?SOPの質がコールセンターの離職率に影響する!

苦情と言っても、色々な種類があります。

そして、苦情の温度感もレベル差があります。

温度感や苦情の種類によってレベル分けするのが、グローバルな顧客対応のスタンダードです。

グローバル企業では、

Severity Level(=シビラリティ・レベル)と名付けています。

どれだけ、シビアな状態にあるか?

というレベル分けとなり、レベルに応じて対応方針をあらかじめ決めておくということです。

High・Middle・Lowなど、3段階で決める場合もありますし、レベル1から5のように5段階にわけて決める場合もあります。

各レベルに合わせて、対応者をきちんと決めておくということです。

レベル分け自体は、企業によっても微妙に違う点があると思いますが、内容は、

法務、PR、マーケティング、経営層、営業部門などとコンセンサスを取っておきましょう。

特に、法務とPRは、大きな問題の時には矢面に立つ可能性があるので、しっかりとした事前合意が必要です。

マーケティングや営業部門は、最終的な対応方針を知っておくことで、リスクを事前に回避できます。

また、リスクを鑑みないで、キャンペーンやプロモーション、セールストークを展開することを未然に防止する歯止めにもなります。

私がSOPを作る時には、

「〇〇のような発言がコールセンターのオペレーターにあった場合、そのお客様の電話番号は番号着信拒否をさせていただく場合があります。」

というようなことまでハッキリと営業に伝えるようにしています。

SOPの詳細をオペレーターにも周知する!

さらに、取り決めたSOPは、オペレーターにも周知することが重要です。

オペレーターは、それを見ると、

「あ、このレベルの大きな問題があった時は、〇〇部の部長が引き取ってくれるんだ!」

「この会社は、理不尽なお客様には毅然とした対応をしてくれるんだ!」

という、事前の安心感にも繋がります。

そして、事前の安心感があるだけで、オペレーターの顧客対応がスムーズになり、大きな問題になることを防ぐことも副次的な効果としてあります。

「誤りに来い!」

「謝罪文を出せ!」

ということが頻繁にあった企業で、SOPを設定するだけで、クレームがなくなったこともあります。

目に見えないあらゆる部門で、統制が利き始めるのです。

コールセンターがハブとなって企業を底上げする!

このように、コールセンターの運営者が、社内での地位を向上させ、全体へのポジティブな影響を及ぼすことで、コールセンターの離職率だけではなく、会社全体の士気があがります。

正しいことを実践しようという風潮が生まれることは、企業としてガバナンスが利いてプラスしかありません。

これからのコールセンターは、ただ、お客様の対応をするのではなく、全体最適のリーダーシップをとる必要があります。